例えばJBL4312Gなどどんなスタンドを使えばよろしいのでしょう。

床に直置きするには小さいが、本棚やTVボードに載せるには大きいスピーカー向け。

今回「BENGTHÅKAN(ベングトホーカン)」というスツールを試してみました。IKEAづいております。

IKEA椅子の定番・機能を突き詰めたシンプルデザイン

JBL control 12SRのように暴力的な音を受け止められるのか。

ある程度運任せでありましたが、結果としてとても上手くいった。

メリットとデメリットも明らかにします。

サステナブルでシンプルおしゃれだが耐荷重100kg

まず外観です、とてもシンプルなデザイン。最大のメリットかと。

- 素材(厚み)

- 合板(t=11.5mm・竹による突板仕上げ)

- フットプリント

- 幅:51cm

- 奥行:41cm

- 高さ:45cm

- シート(つまり設置可能なスピーカーの幅/奥行)

- 幅:37cm

- 奥行:35cm

このシートサイズならばほとんどの中型スピーカーが乗ります。

1枚の板を曲げただけで耐荷重100kg

一枚の板を曲げてスツールをつくるとはIKEAならではであります。表面仕上げも竹(!)ですからまったくもって模範的なサステナブル仕様。

ローコストかつシンプルそのものでありながら丈夫、素敵です。

座面大きさは37cm × 35cm。

小型ブックシェルフスピーカーのスタンドでは載せることができない、いわゆる中型スピーカーのフットプリントに対応します。

また高さは45cm、後述しますがこれが他にないメリットであります。

載せるものが重いほど安定する構造・椅子として、台として

耐荷重は100kg、にわかには信じがたい。でもかなり売れている定番商品です。

現実にはありえませんが、カタログ上は一応これが載るはず(1本87kgです)。

なおIKEAは壊れたりする事例があるとすぐ製品をリコールします、ネットでも大騒ぎになる。

このかたちで100kgまで大丈夫というからには自信ありでしょう。

頑丈そのもの・JBLのホーンをシャープにフォーカスさせた

実際にスピーカーを載せた様子がこれです。

座りがよろしい、そこでほとんどいけると感じた。実際音も至極まともでした。

キックの強い低音・鋭くフォーカスする

Control 12SRはヤワな置き台では音の輪郭がボヤけてしまいます。

しかし暴力的なパワーのあるスピーカーがシャープな低音で鳴ってくれた。

この高さのおかげでスピーカーユニットの高さを理想の耳の位置にあわせられたことも一因です。

なおControl 12SRでは個性的すぎて一般性に乏しいと思いますが、

「ユニットと耳の高さを合わせる」作業は現代のスピーカー、特にハイレゾやロスレスのような情報量が多い音源ほど重要になっています。

聴く位置での特性データそのものが変わってしまう。

ケーブルやインシュレーターとは比べものにならない変化です。

物理特性面での追い込みが厳しいモデルほど重要になります。

またハイレゾ対応の場合ですが、原理的に超高域は高さと向きをシビアに調整しないと再生は不可能です。

Control 12SRはホーンスピーカーです、セッティングがまずいとわりと簡単に変な音になる。

今回はシャープに音がフォーカスしました、それと低音のキックも強かった。

つまり微小振動に対して安定しているということです。

ベングトホーカンの構造的な弱点と使いこなしのポイント

しかし悪い部分もはっきりしている。

使いこなす上でのポイントでもある、多分DIYや自作派ならば対策できるかと。

弱点を明記します。

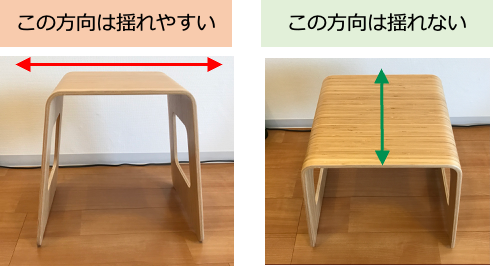

- 横方向はフラフラする

- 軽い材料のため叩くとポンポン鳴る

デメリット(1)横方向はフラフラする

ハの字に末広がりで強度もある台ですから倒れたりはしませんが、横方向からスピーカーを手でぐいと押せば揺らすことができる。

前後は全く動きません。

仕方ない、オーディオ専用とは比較にならないほど安い以上ここは目をつぶりました。

スピーカーは前後に振動するものですから影響は低いかもしれないと。

デメリット(2)竹で軽いため叩くとポンポン鳴る

材料は竹です。

軽くて叩けばポンポン鳴るようなものはオーディオ向けとしては明らかに好ましくない。

しかも重いものを載せると両足部分は上から押されて広がるので更にテンションがかかる。

ということはちょっと弾いただけでも鳴く可能性があるということ。

強度のある構造で弱点を克服した・ロングセラーだけのことはある

結論をいえば「耐荷重100kg」が効いた。

予想したデメリットは感じられませんでした。

シャープなフォーカスとキックの強いスピード感のある低音

ホーンスピーカーはユラユラしていると簡単に音が悪くなりますが全くそんなことがない。

ギリっとシャープに音像が立ちます、オーケストラの配置が指でさせるほどです。

厳密には横方向の振動もあるはずですが、載せるものの重さがあるほど座りがよくなる台の構造が効いているもよう。

それよりも「ポンポン鳴る」材質はどうだったか。実はよくわからなかった。

スツールの側板は穴が抜いてある・反響そして共鳴する部分が小さい

スツールの側板は大きく穴を抜いてある。

どうやらこれのお陰で共鳴する面積そのものが小さいことに気づいた。

側板同士の反響もない。

結果として細くて強い足ということらしい。

このスツールを打楽器のごとく手で叩かない限り問題はないと思われます。

これで気になる場合、あとは両面テープで防振ゴムを貼るとかダクトテープを何層にも貼り重ねることで対策できるでしょう。

アタクシは致しません。細かい作業は至って苦手でありますしそもそも音質は充分です。

あえてIKEAベングトホーカンを使うオーディオ的理由

本来スツール用途であるIKEAベングトホーカンが使えることはわかった。

純正またはオーディオアクセサリーとして販売している中型スピーカー向けスタンドはどのようなものがあるのか。

そもそもなぜそれを使わなかったのか。

スピーカーユニットと耳の高さは合わせたい

どの製品もおおむね一辺が35〜40cm四方のスピーカーを置けるようになっています。

問題は高さ、大体20〜30cmであります。

これが困る、低すぎる。

実はもう買ってつかった経験がある、ダメでした。

ハイレゾでいうところの超高域再生ともなれば特にダメでしょう。座布団に正座して聞けばいいんでしょうが、椅子は高さ足らず。

こんな感じにスピーカーを置く

超高域ほど理論的に再生不可能

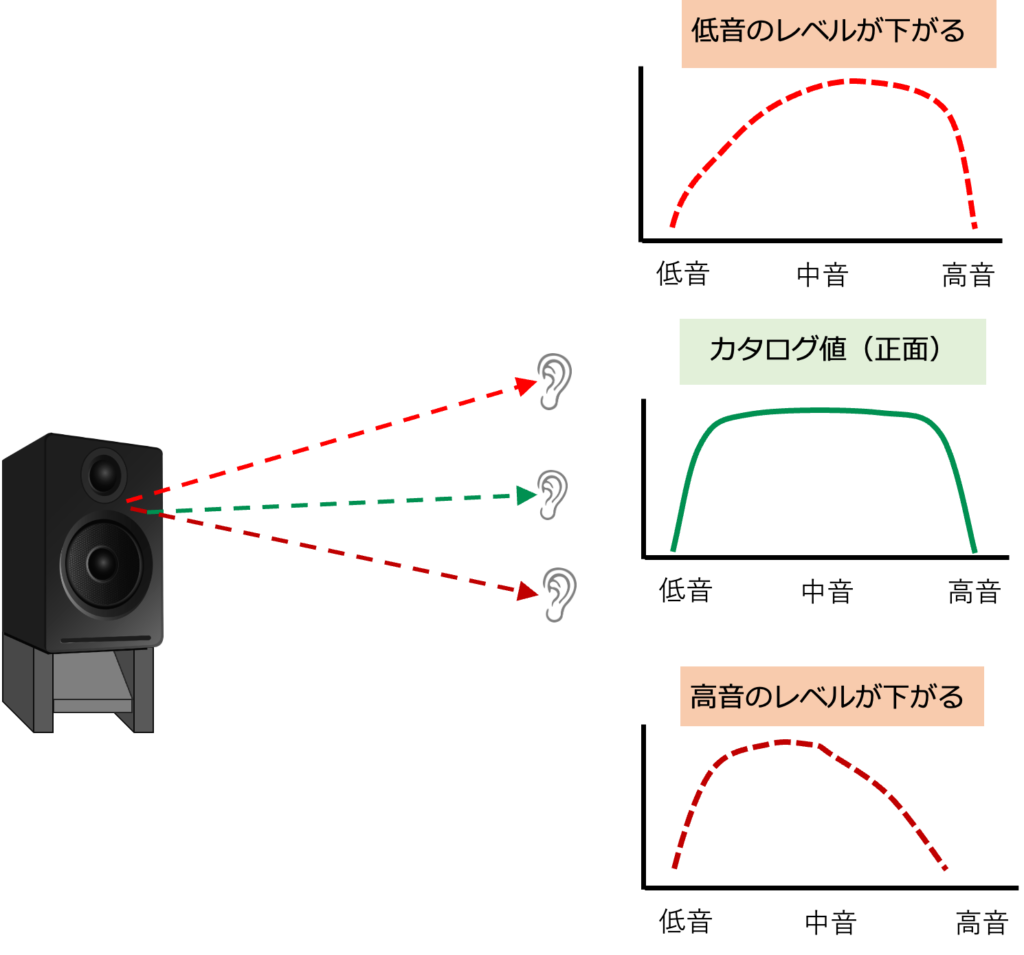

スピーカーユニットの真正面で聴かないと「カタログ通りの特性データ」では聴けないということです。

低音に比べて、高音になるほど聴こえる範囲が狭くなる

超高域なんてユニット正面で聴くぐらいでないと測定専用マイクですら音を拾えません。

ハイレゾでいう「超高域」は角度が1度ずれても大きくレベルダウンするのです。これは今の技術ではどうしようもない。

この程度のことに気づかない時期があった。

アタシは一時期そうでしたが、スピーカーの天板を見下ろせるほど低いか、見上げるほど高い位置に置いて角度もこっちに振りもせずに「音良くねえなあ」とやっていた。

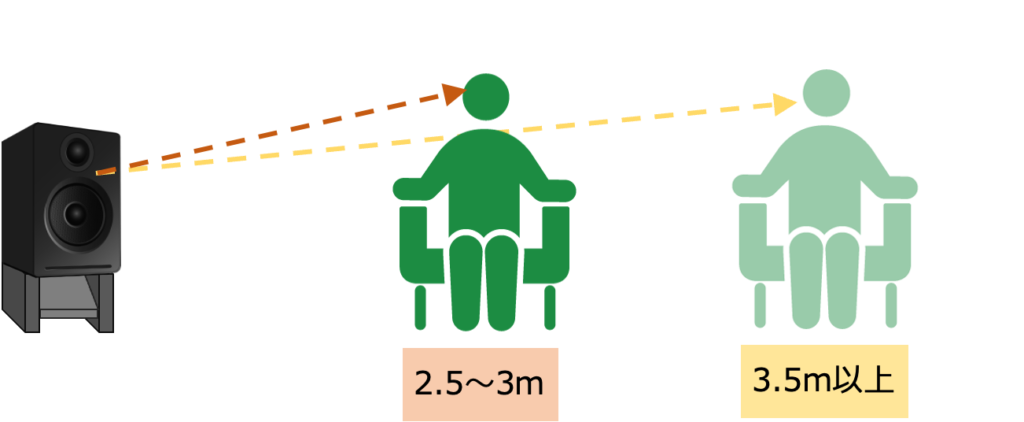

スピーカーから4mとか離れて聴ければ問題ないのですが、大体は2〜3mではないでしょうか。

リスニングルームは普通10畳前後ですからそんなに離れて聴けません。

近づくほどグイグイ角度がつきます。

最悪スピーカーを見下ろすか見上げるようにして聴くことになる。

どうしたって本来のスピーカー特性とはかけ離れていく。

ベストの聴く高さ=測定マイクの高さ

細かい話はさておき

- 2本のスピーカーから等間隔

- 高さはメーカー測定と同じ

- スピーカーの向きを聴く位置に向ける

これが正位置のポジション。

この条件で聴かないといろいろおかしくなります。

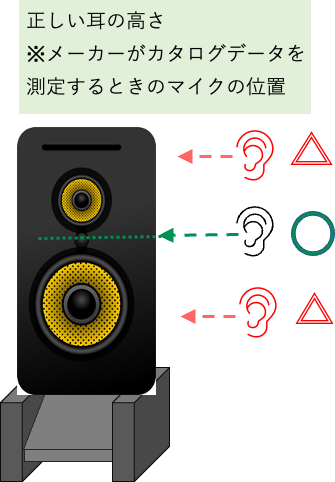

メーカー測定高さはツィーターとウーファーの間・狙うマトはここ

視線の正面でスピーカーの天板が見えるようなら「位置が低い」訳です。

本来正位置はメーカーが特性データを測定するときのマイクの高さと耳の高さが同じこと。

ウーファーの上端/ツィーター下端と同じ高さ

このあたりが正位置です。

メーカーはおおむねこの高さでマイクを立ててカタログ向けデータを取ります。

なお測定時、マイク位置をミリ単位で変えてもどんどん特性が変わります。

そのためメーカーがカタログデータを取るとき、高さを含めたマイクの位置は慎重にセッティングする。位置決めには時間をかけます。

つまり聴く高さがこのときの位置から外れるとカタログに書いてある音域通りには聴こえない。

実際に周波数特性はこんな感じに変化します。

いわゆる試聴記事・レビューで言われるところのオーディオ的な良し悪し以前の問題です。

メーカー純正がそのスピーカーに一番適しているとする話がありますが、違います。

座る椅子が変わったら特性が出ないんですから。

スタンドを「聴く高さにあわせる」、音の点ではこれが正解です。

チューニングとしてケーブルやインシュレーターの話がたくさんありますが、向きや高さは音響データそのものが変わるので変化量はその比ではありません。

わかっているベテランでわざとスピーカーユニット正面を外した聴き方をする人もおられる。

自分の好みをつかんでいて、スピーカーを使いこなしているわけです。

しかしよほど特別な理由がない限り、高さも向きも合っていない置き方は音質劣化の状態というほかありません。

長岡鉄男は正位置以外のテストを拒否して出版社と断交

カタログスペックと実際の特性が違うというのは使っていてあんまりいいことがない。

今でも複数の評論家が同時にヒアリングテストをする場合、スピーカーに対して横並びや前後に座ることがある(たいていキャリア順)。

あれ、読んでいて好きじゃないです。

有名なオーディオ評論家の故 長岡鉄男氏は、正位置ポジション以外でのヒアリングを拒否してモメた挙句とある有名なオーディオ雑誌には書かなくなったそうです。

理由は「正確に聴き取ることができない」からと。

有名なプライベートリスニングルーム『方舟』(50畳)を作った理由のひとつでもあります。

振動を受け止めきれない専用スタンドが(実際に)ある

また中型スピーカーは口径25〜30cmの比較的大きいウーファーを載せています。

豊かな低音が出る、しかし大型ウーファーは鳴らしたときのエネルギーがかなりございます。

例えば30Hzの低音は簡単にいえば波長の長さが約10mです。振動板を揺らしてそれだけの空気を動かそうというわけです。

妥協なく振動や振幅を受け止めるにはスタンドはかなりゴツいものとなる。

実際のスタンドはどうだったかと言えば、分ければ2種類。

- 振動を受け止めることはほどほどにしてデザインを優先したもの(例えばJBL L100標準スタンド)

- 振動をがっちり受け止める代わりに移動も大変な重量級(同じくJBLのJS-360)

ずっとこのどちらかでした。

DIATONEの台はどうしようもなくダサかった

共通していたのは高価格

そして高さは(恐らく多くのリスナー環境において)寸足らずだったことです。

背を高くするとデザイン優先はフラフラしてしまうし、ゴツい台は安定する代わりに持ち上げられないほど重くなるのが理由。

DIATONEの台がいい例です、仕方ないから買ったけどひどかった。

仏壇の下の方みたい、こんなもん置けるかって。

1000ZAかZXかもう忘れましたが、3ヶ月ぐらいで処分してしまった。スピーカーまで嫌いになった。

今回ベングトホーカンを試してみたかったのは

構造として強く安定していて、しかし軽い台

という性質がオーディオ用として成立するのかどうか。

以前申し上げたとおり、部屋に数十キロの台を置くなんてことはしたくありません。

イケアの椅子・スツールなら違う高さのスタンドを揃えられる

あくまでオーディオ的な良さをいうなら、スピーカースタンドは高さ違いを何種類か保有することがベストとなる。住環境は変わりますから。

インテリアの点からも、本当は部屋の雰囲気で変えたいところではあります。

実際他の家具や小物はそうする。

でもオーディオスタンドを高さ違いで何種類もそろえるなんて不可能でしょう。

また数百万のオーディオを持っている人は何人もみましたが、高さ違いでスタンドを数種類保有なんてみたことがありません。ある意味「苦痛をともなう買い物」だからです。

趣味の対象にはならない、冷蔵庫とか洗濯機の蒐集家っていないと思います。

オーディオ向けスタンドとして安価で高音質・なにせ¥2,980(1台)

スピーカーのスタンドや台は幾らならよろしいのか。以前書かせていただいたので繰り返しませんが、まあ安いほどいい。基本白物家電みたいなものです。

中型以上のスピーカー向けともなると種類も少なく小型スピーカー向けよりも割高になります。とにかく数が出ないがために高価。

一方でベングトホーカンは@2,980であります。ある程度の見込みがあったAGAMやと違い、今回はしくじったらイスか台として使うつもりでありました。

オーディオ用・家具問わず共通するのは「堅牢さ」と「デザイン性」です。

SCOGSTAが好例ですが、価格の違いは量産する数の違いだけです。

宝石とかでない限り(購買したことはありませんけど)、値段は買う量で決まる。

イケアは年商5兆円弱の企業です、オーディオアクセサリーのメーカーとは購買量が全く違う。

アタクシ自身はこのまま使うつもりであります。これより上もありますがいくら出せばいいのか見当がつきません。

おそらくは皆様がお使いになって少なくとも不都合はないはずです。

例えばJBL 4312Gや類似のものでしたら一度お試しになってもよろしいのではないでしょうか。

何よりこのシンプルな成り立ち。一枚の板を曲げるだけで強靭な構造をつくっているところが気に入りました。部屋においても違和感がない。

腕前のあるデザイナーだと思います、こういうものが身近にあると楽しいです。